1987年5月1日,一个常年穿着“柏林第一纵火犯”T恤衫的精神病人在一个超大型商场纵火,退休老人、年轻游客、土耳其小孩纷纷从商店里搬走整箱的橘子巧克力。那个地方如今是老鼠聚集的荒废之地。此后,每年“五一”劳动节夜晚,极左派分子一定会出来打砸抢烧,以暴力对抗资本主义生活的传统观念,十足的愤怒青年;而下午上万人参加的和平游行却完全是唱着“国际歌”的另一拨人:坐在现场音乐会露天舞台旁的竹椅上休息,烤鱼、喝啤酒、吃薯片。玫瑰色头发的朋克Kola几年前因为“五一”暴力争斗被逮捕,判罚1000欧元现金和100小时的社会服务。现在的他有了小孩,离开了占柏林人口三分之一的单身圈子,坐在阳光下,对暴力毫无兴致。所谓革命信仰不如鲜活生命给予他的震动大,他的下一代不知又会自我浇灌成什么样的人。

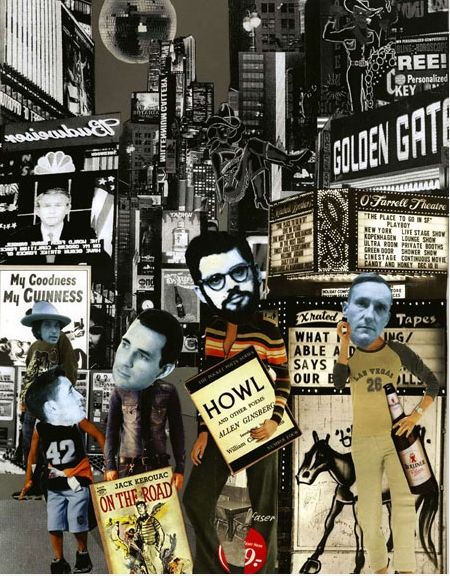

荷兰艺术家Tim Roeloffs创作的柏林拼贴画

柏林不仅是创意天堂

柏林人大嘴巴,爱批判,尤其是对高失业率、降低的生活水平、政府经济负债高颇有牢骚。超过一半的柏林人并不是出生在柏林,越来越多的年轻国际专业人才定居柏林,尤其是时髦的“创意经济产业”:柏林有21000位艺术家,超过8万艺术从业者,按收入统计的话是音乐人和画家最多。全世界最好的电子音乐DJ几乎都从世界各地迁居,柏林俨然成为世界电音首都。

43岁的世界级艺术家奥拉维尔·埃利亚(OlafurEliasson)被欧美媒体赞为“当代艺术的达·芬奇”,他出生于冰岛,在丹麦、美国工作之后现在也定居全世界当代艺术最活跃的柏林。他那震撼了“当代艺术”定义的系列作品来自于一个杰出的智囊团队,完全是全球艺术界的“中等”机构:38位来自不同专业背景和价值观念的正式员工基本上十年来没有怎么变过,建筑、物理、科幻、心理、工程、手工艺、档案学和艺术被糅合成一种“魂灵”。整个红砖建造的三层楼工作室成立于1995年,倒更像19世纪的复古风格:地下一层,忙活木头和钢制模型的年轻人们胡须硬硬,夹杂英国意大利西班牙各种口音;地上一层,几个助理在一个复杂的仪器里挂一面大镜子,测试一个创意的光学效果;建筑师们在二层的空间里讨论一个展览项目现场的绘图⋯⋯这位昔日斯堪的纳维亚地区霹雳舞比赛青少年组冠军,每年会选定一个主题,组织实验艺术活动,他关注的天才也不只是和工作创作有关,他曾经公开展示放了一段13岁“手部运动小天才”各种不重复手指动作组合表现自我的视频录像,“如果他不是那么年幼,我一定把他召到我的团队”。

越来越多世界公民来到这个城市,柏林已经成为“新德国”的代表,一方面摆脱沉重历史和经济衰败的负担,一方面却天马行空、一刻不停地“生产创造”。柏林不仅是创意天堂,而且是各种各样怪人的老巢:充分地呼吸、舒展,发现他我。整座城市底蕴深厚,不动声色看着各种奇遇和混乱,即使前卫的时候也不会聒噪单薄。这个城市鱼龙混杂,非常批判,有很多不可能实现的理想——开放、理解而互相坚守。

“我们要做现实的人,但要去尝试不可能的事。”

“除掉各种虚假流言和偏见,能被他人正确理解。”这是著名的柏林同性恋市长KlausWowereit的梦想,他和四个姐妹一起成长,从小没有父亲,勃兰特(WillyBrandt)是他的偶像:“希望我能拥有一个视野和思维上的宽阔,也能够观察到风把沙子刮到海洋里的美丽。柏林的350万人就会有最少350万个愿望。交流是理解陌生世界的最重要前提,不论是旅行,还是人际关系,或者政治生活。我们要做现实的人,但要去尝试不可能的事。”

在柏林,不可能的事经常成为可能:欧洲最好的艺术影院在柏林。德国媒体曾经评论,开张了50年的“军火库Arsenal胜似10个电影高校”,红色却低调的传奇影院就是柏林的缩影。艾丽卡和乌里奇·格里格夫妇(Erika and UlrichGregor)是“军火库”影院的创办者和经营者。艾丽卡在伦敦学习历史与哲学,乌里奇在巴黎学习法国文学和电影史。两个热情的电影爱好者1960年代先成立了“军火库”电影协会,策划个性化的放映活动。开始时很简单:一个地点、一块银幕、一架放映机就可以。他们向德国艺术科学院寻求合作,获得了放映场地。没有任何经济来源和赞助,当时的节目表是用打字机打印,然后用手摇油印机印刷。很多人是兼职,只有两个专职工作人员,一个负责放映,一个是会计。电影院的办公场所,是他们自己家的卧室和走廊。1971年,“军火库”举办的“青年电影论坛”放映活动因为影响很大,与柏林国际电影节合并。现在这家会员制的艺术影院有5000多名会员,每个月印刷的2万份节目单和专题电影系列书籍都非常专业、朴素和严谨。常年进行的纪实性、政治性、实验性主题电影展映启蒙了德国几代的电影爱好者,“我们希望世界能越来越好,对国家文化建设也有使命感。德国人总是太自我满足,不知道他人疾苦,比如他们的生活环境很安定,孩子从小到大接触的就是这种东西,根本不知道外面的世界。德国导演慢慢变得单一,没有厚度。”

柏林的多元文化环境是很多这样的劳模不计小我,客观批判,从几十年的勤奋战斗出来的。他们走在时间和潮流的前头,牺牲私利,和专业、媒体、出版、教育、政府、全世界专业网络交流、合作、谈判、抗争。前几年“军火库”也经历了一次很大的危机,来自东德的柏林文化部长突然把柏林电影节论坛预算减了20%,只有15万欧元,“那时候我们真要关门了。”格里格夫妇发起了一个巨大的抗议活动,世界各地电影界的人都来声援,柏林市长收到了数千封抗议信以至需要一个专门的秘书来处理这些信件。在抗议活动发起声明上他们用了这样一句话:“Movies Have A Memory。”

诚实为本的教育

在柏林总会遇到这样的人:有正在写作长篇小说的出租司机,在街上念经行善却已将自己真实爱情经历拍成电影的西藏喇嘛,或者皇家花园入口衣冠楚楚宛如王子的看门人。这是最让人敬佩德国的一点:哪怕最基础的各种工作都有其专业规范,每个职业都有自我尊严和非常专业的教育培训。即使是风格最为“散漫”的艺术家,柏林文化厅也经常会经常发布公告,提供各种免费却专业的“艺术家培训课程”:借助欧盟的“欧洲社会基金”帮助艺术家了解专业市场推销、网站建设、展览组织、合理避税等课题“积极入世”。

我最感叹的是全市超过1000个非常专业的图书馆,这些绿洲与平常人的生活是自在共存的。我的母校——柏林自由大学图书馆充满阳光和超然,是福斯特的作品。这种大师在欧美很多小作品,非常融入生活,但让人怀念的不是他在北京首都机场的这种大规模作品,而是绿茵中小建筑的轻灵朴素。记得印象最深的一门课叫做“综合管理”,学分很高,却非常“不务正业”:16个同学从柏林坐夜班火车奔赴意大利佛罗伦萨附近的海边超级豪华别墅,每天清晨和教授一起在树下打禅,上午没有任何说教和理论,大多是不同情境中的角色游戏,有些“表演”的成分,比如模仿整个公司招聘过程。其中有一个问题讨论记忆深刻:如何在一个中非国家完成一个看上去几乎不可能的运输任务。有一个小组当时提交的方案是“找到当地政府负责人,采取经济共惠的谈判手段,动用军方直升机完成任务”。教授判为0分,原因是“人格不诚实,其余免谈”。对于“诚实”的教育可能是德国社会最为重要的根本。

在柏林,不可能的事经常成为可能

低姿态、不短视的公共服务

2007年德国政府曾经提交过一个“德国文化及创意产业”报告。不超过5个员工的超小型企业(年营业额不超过200万欧元)占了绝大多数:98%,很多公司甚至是1个人的企业。出人意料的是,德国政府并没有片面根据经济指标的比重偏袒大公司:“德国社会的文化多元性:不论是艺术家个人还是跨国出版集团,不同形态的创造性比经济价值更为重要。柏林政府每年会提供830个工作室可供艺术家自由申请,每月只需支付大约5元人民币的象征性房租。”

在柏林,文化创意产业就像一个海陆空全能战队,从国家政府体系、公共基金支持、教育培训、公众交流等全方位出击,最主要的是对于“人”多层次的理解和尊重。创意绝不仅仅是属于个人的专业和精神,更是和他人、社会互相联结的血脉和气场。

看不见的柏林

事实上, 对于许多德国人而言, 柏林看起来的确不像在德国。《Berlin Calling》的导演Hannes Stoehr九年前拍的电影《Berlin is in Germany》,片名恰巧就点出了这个令人莞尔的现实。许多德国人认为,跟其它大城市像是慕尼黑、法兰克福、科隆比较起来,被孤立了四十年的柏林,城里充斥着丑怪的工业建筑、令人眼花缭乱的涂鸦、天生反骨的地下文化,还有我行我素的柏林人,不属于德国也罢。国际航空公司Lufthansa汉莎航空,甚至没把首都柏林当作转运机场,而必须先飞经慕尼黑或是法兰克福。

柏林最让我喜欢的一点是,人们可以自由活动,不做作,不受限制。——Hannah,17岁,学生

2009年是东西德统一的廿周年,柏林除了庆祝两德统一之外,也庆祝象征自由无价的柏林围墙倒塌。当时一连串的纪念活动以及媒体关注,让柏林一下子又成了世界政治舞台的焦点。而在曲终人散之后,许多柏林人才松了一口气地说,这下柏林终于又可以再安静个十年。就如同前阵子冰岛火山云让全欧洲机场停摆,于市中心有座Tegel机场的柏林人立刻反应说:真好,难得耳根子清净。

这样的柏林人让我联想起北京人。北京人的牛脾气、率真、喜欢耍酷,和柏林人的确有几分神似。北京人爱批评,柏林人则批评得更淋漓尽致,Die BerlinerSchnauze就在形容柏林人“嘴贱”。柏林人喜欢批评政府浪费公款,把价值好几亿欧元的中央车站盖在监狱旁。批评国营地铁常故障,比意大利还不如。但是一向在公领域里无所不批评的柏林人,在私领域里则自由放任得不得了。你要在国会大楼的运河边野餐,在地铁月台上喝酒狂欢,或在自家阳台上天体裸晒,没有人管得着你。

柏林这种放任不羁的生活态度,跟它在二战以后,所经历过的大大小小社会运动有极大关系。战后的西柏林可以说是西方世界的另类“香格里拉”,当时所有想要逃避兵役的西方年轻人全部飞往西柏林(西德法律规定,居住在西柏林的青年得免服兵役)。而在那个各种思潮风起云涌的1960年代,除了引领风骚的的嬉皮世代、反战世代之外,还有另一股反社会势力,像是空屋占领运动,或是无政府主义运动、公社运动等。这些全新的思潮,在当时欧洲所有向往这些意识形态的反动青年中风靡,以至于迷幻摇滚乐祭旗David Bowie、 Iggy Pop以及NikeCave等人都在柏林创造出他们音乐生涯的代表作。这些特立独行的年轻人荟萃柏林,群居在Kreuzberg,让原本就有着浓烈异国情调的Kreuzberg,一下子升格为柏林地下文化的headquarter指挥中心。

社会主义乡愁

十年河西十年河东。西柏林消极避世的次文化影响力,在1980年代戛然而止。美苏冷战结束之后,欧洲共产世界以融冰的速度瓦解,东西德统一的曙光乍现。当时美国总统里根在西柏林的一句亲情喊话:戈尔巴乔夫先生,让墙倒下吧!柏林围墙终于在1989年倒下,次年两德正式统一。而围墙倒下之后,铁幕背后原本残破凋敝的东柏林,一下子就成为欧洲新的文化运动舞台。许多嬉皮朋克、无政府主义新血来到Prenzlauerberg,空屋占领者也在栗子大街(Kastanienallee),以及涌泉大街(Brunnenstrasse)占有一席之地。新到的成员还有来自东欧南欧的移民、同志社群、艺术家、Bambule拖车公社,以及所有觉得这里空气呼吸起来,比其它地方要新鲜自由的年轻人。这些新来乍到的年轻一代,可能对于共产世界没有太多同情,但却对于社会主义的理想有着高度认同。他们扬弃西方舒适的享乐主义,选择回到有点怀旧、强调人本的集体生活;他们厌倦了个人主义的孤芳自赏,想借着东柏林这个才刚刚被归零的社会,重新建立起群体生活的网络。

柏林最吸引人的要数狂欢派对了,人们任何时间都可以出去狂欢,这样的派对永不停息——Daniel,23岁,DJ,来自挪威的卑尔根

公社运动一度是1990年代最风行的生活形态。栗子大街上的两个知名公社,Tuntenhaus以及K77,都是从最初的占领空屋运动开始,一直到今天仍然屹立不摇,实践着原始公社精神。而栗子大街上的集体咖啡馆,Morgenrot(晨曦咖啡馆),至今也仍然串连许多Friedrichshain以及Kreuzberg的集体咖啡馆,轮流举办行之有年的Volkskueche人民厨房,以最低廉的价格提供弱势族群以热腾腾的晚餐。这种实践社会公义的自发性运动,在柏林为数众多,也特别容易一呼百应,仿佛愈是背离商业教条、背离制度管理,就愈容易得到大家的认同。这种看似反社会,或是回归社会主义的现象,一度让人误以为柏林还活在过去东德的

乡愁里。不可否认,统一后的德国经过廿年的磨合,柏林至今仍是全国失业率最高的城市,于是有人开始怀念起统一前,东德计划经济制度下,人人有饭吃的生活。但是这种“选择性遗忘”的乡愁,对于许多曾经失去过自由的柏林人来说,很快就被看破手脚,民众不断在社会运动的场合里高喊“反法西斯”、“反国家主义”。

我在1990年代中来到东柏林,当时也想呼吸点不一样的空气,我选择住在栗子大街上,跟公社为邻,看到了一个别人看不到的柏林。我眼里的柏林是个美丽新世界。这里虽然并非路不拾遗、夜不闭户,但是居民都友善大方,乐于助人。柏林人高度自治,同情弱势,还爱管闲事。如果说柏林人有乡愁,那么他们怀念的,可能只是在想象里,一个未曾出现过的乌托邦人治社会。

美丽新世界

柏林的同志市长曾经说:“柏林很穷,但是很性感”,短短一句话,却道出柏林不在乎异样眼光的自信。在这里,只要你有想法,哪怕只是点小小的勇气,或是小小的创意,便会得到许多人的支持。反消费主义者曾经在这里开过“不要钱商店”,想法比以物易物还要浪漫。Torstrasse以及Brunnenstrasse上的许多小艺廊,时常举办说不出所以然的当代艺术家个展,还是吸引许多人的目光。这里许多商家的生意也做得很有个性,大部分的咖啡馆都是自助式服务,用完饮料大家也会自动收拾餐具。最有个性的是一家Weinerei的咖啡馆,这里饮料单点超便宜,晚上还让人随意喝酒、随意付钱,“超高道德标准”的收费方式,让人啧啧称奇。美丽新世界的一切,也并不全如此标新立异。守规矩的布尔乔亚(Bourgeoisie)也一样在Kollwitzplatz小区建立了属于小资阶级的生活形态。这里有全欧洲最高的生育率,年轻父母的教育水平也最高。Kollwitzstrasse上有个知名的儿童游乐场叫做Kolle37,是个像森林小学一样的场所,由志愿工作人员带领小朋友盖房子、玩游戏、认识生态、认识技能,一切都以“玩乐”为宗旨,启发小朋友的创造力。小资小区里每星期还举办两次Biomarkt有机市集,让小农们来公园摆摊,贩卖自家生产的有机农产品,也开启了柏林这几年来一发不可收拾的有机生活运动。这些小市集同时也是优质创意市集,提供手工创意人贩卖作品的平台,让消费者了解每件商品背后的故事,既商业又乐活。

柏林城市的标志之一——柏林电视塔

柏林最让人津津乐道的,还有其多彩多姿的跳蚤市场文化。我因为工作的关系,跟跳蚤市场里的许多卖家都熟识,这些人平时开着车到处在乡间收货,假日时则在市场里摆摊。有趣的是,这些人似乎不太在意市场上的收入多寡,反而对于顾客的反应小心翼翼。如果货收得好,让顾客频频称赞,他们就会心花怒放。如果顾客反应不好,他们就一整天没精打采。这样只想玩乐的柏林人,为数还真不少。这种玩乐的心态,也充分解释了柏林极慢的生活步调,以及与世无争的处世精神。走在柏林街上,常常觉得前无行人后无车辆,整个街道安静得不得了,这时大家不是去了公园里骑车散步,便是在咖啡馆里闲话家常。但是柏林人并不孤僻也不无聊,他们热爱嘉年华。每年柏林许多小区都会办Strassenfest小区嘉年华,而像是Kreuzberg每年劳动节的MyFest五一嘉年华,以及Schoenenberg每年6月底举办的CSD同志大游行,还有Neukoeln每年9月举行的Kanaval DerKulturen多元文化嘉年华,都是柏林人欢天喜地、饮酒狂欢的热闹节日。

地下社会

不过随着近几年来柏林失业率居高不下,以及房价日益高涨,一些社会意识形态的对立慢慢出现。表面上,分隔东西两地的柏林围墙倒塌了,但在精神上,价值观的藩篱正悄悄筑起。去年10月,涌泉大街183号上的反政府主义地标Umsonstladen“不要钱商店”,以及楼上的SQUAD钉子户遭到警方强力围剿。当天警方派出600名优势警力,封锁整条街区,只为了驱逐屋内的23名空屋占领者。事实上,这几年来,每逢五一劳动节,Kreuzberg就会上演一出警方与左派自治分子、右派新纳粹分子的三方大战,每次都造成数百名警察受伤,数十辆车焚毁。伴随着经济不景气以及失业率升高,近年来东德地区的极右派势力迅速扩张,新纳粹份子(neonazis)不断在柏林几个城区里滋事,还挑衅地举办集会活动。但是具有高度凝聚力的柏林人不会坐视希特勒的历史重演,他们通常会举办更大型的集会游行或是静坐来阻断新纳粹的游行路线,也在家门口自发性贴上“反纳粹”、“反种族歧视”等标语。已经在Kreuzberg连续举办七年的My Fest,便是城区居民希望借着音乐嘉年华的形式,强调多元文化融合,化解街头暴力的努力。

我常形容柏林像是电影“黑客任务”里的锡安城,那是个在地底下,最后一个有人类居住的城市。柏林公共空间里毫无章法的涂鸦,地上到处可见的碎酒瓶,地铁里带着狗三两成群的朋克们,这个状似危机四伏的城市,其实让出了最大的自由给人宣泄压力、纾解情绪。柏林外表看似脏乱、不协调,但实际上也最叫人放心,因为那才是真实生活的气味。

这个在上个世纪历经过各种战争纷乱的城市,在千禧年后成为统一后的德国首都,也直接成了德国所有城市里,最没有族群偏见、最不德意志(Deutsch)的城市。这个城市选出了一个同志市长,市内不要机场只要公园,不怎么讲究政治正确,也没有伪善的教条规章;既没有华丽的宫殿,也没有雄伟的教堂。这个城市让我们看见的不是一座高高在上庙堂,而是一个有可能成真的理想乌托邦。(

全部评论