上一年四月,我用一个只有一张索尔·斯坦伯格 (Saul Steinberg,插画家) 画作的ppt文件做了个演讲。这是我最想要表达的一点。我之前的演讲通常都没有放图像。向设计师们演讲的人总是被要求放或者是创造一些视觉。我说 “视觉? 我连现实都没有怎么视觉?” 又或者我好歹放了一点,但我发现没有人觉得过瘾。当主办人发现我真的不准备放图像的时候,他们总是不相信: “设计师可都是注重视觉的人啊! ”

“是的” 我说,“正因如此我才没有附上任何视觉做支撑。设计师们能在脑中看到画面。只有你的客户才需要图片,那些客户在你解释图片将会是什么样子后,他们会嚷嚷道 ‘我从没想过它会是这样的!’,而且他们还有一堆签名文件做靠山。设计是一个展示结果的过程,明察秋毫是设计师们具有的一像犀利的技能。

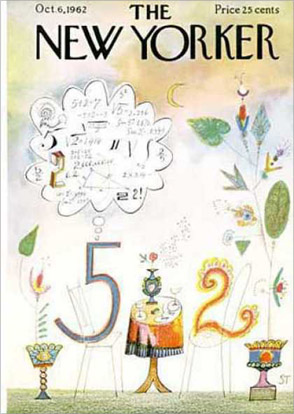

作者ppt里那张唯一的图片: 索尔·斯坦伯格为1962年10月6日的《纽约客》(The New Yorker) 封面创作的插画

不是每个人都需要很好的掌握这项技能,但并非只有设计师才会在脑中看到图像。很多人在很多活动中,比如阅读时,就发现自己可以为自己提供视觉支持。想想那些戏剧的创作。一套设计精良的布景能无限的提升观看的体验。如果你想要给观众呈现一出客厅情景剧,不能连个客厅都没有。不管接下来的剧情是什么,帷幕徐徐上升,观众掌声响起,表达的是对布景师的赞美。但如果那里没有布景,有经验的观众就算中途来看那个戏剧,也没有什么损失。

没有布景或者支撑物的现代戏剧力量主要体现在独白者身上。他们被迫游走,没有舞台布景,只能随机运用一些家具去表现地方甚至人物来补救。像演员科尼莉亚奥·蒂斯·斯坎勒 (Cornelia Otis Skinner) 与鲁斯·德雷柏 (Ruth Draper) 最著名的是一场一个女人的表演。她们出演了所有的部分,戏装通常没什么明显的变化,一顶帽子、一条围巾已经足够,而且舞台通常也没有布景。正因为他们拥有看到并非真实存在的事物的能力,演员能带动观众对环境以及居住其中的人产生共鸣。

《我们的小镇》(Our Town) 的舞台。

这种效果在像桑顿·怀尔德 (Thornton Wilder) 这类剧作家中并没有失去。他的《我们的小镇》(Our Town) 证明了,如果剧本和演员足够好的话,观众将对场景拥有更多的想象。《我们的小镇》是由一个舞台监督讲述,他仅凭几张椅子、桌子和手上的一些其他道具,造出了上世纪初新英格兰的一个小镇。主角乔治·吉布斯 (George Gibbs) 和埃米莉·韦布 (Emily Webb) 站在梯子上,倚着他们想象出来的窗户对谈,述说他们房子的第二个故事。

我们接受这类缺乏道具的情况并不意味着舞台设计的消亡。每晚很多新的戏剧都有精心制作的舞台布景,他们也为观众提供足够的想象空间去打破视觉的限制。但没有布景的尺度能有多大,这类尝试在某种程度上解放了戏剧创造,就算不总是成功的,但也是有益的尝试。把莎士比亚走下舞台,创作了《莎士比亚在公园》(Shakespeare in the Park) 的乔·帕普 (Joe Papp) 出了名,这也让全国出现有类似名字公司的这样一种分类。最近,我去了塔克马和华盛顿,去看有我儿子参与的一场叫《莎士比亚在停车场》(Shakespeare in the Parking Lot) 的表演。这场表演要么出于崇敬,要么出于无礼。

塔克马这个城市在戏剧艺术上并不出名。我之前唯一一次去那里,是在去雷尼尔国家公园 (Mt. Rainer: Mount Rainer National Park) 的路上途经那儿,感觉它主要由当铺、枪店、薪水支票现金兑换服务和赌场组成。有人提醒我说这个城市充斥着从当地纸张工厂传出的硫磺味儿,可是我什么都没闻到。

这次去情况就不同了 (尽管还是有人提醒我那些刺鼻的气味,我还是没有闻到)。华盛顿大学的塔克马分系现在占据了很多市区里的旧工业楼,非常全面地体现了有效再利用。现在最突出的市区主题是 “玻璃”。穆拉诺酒店 (Hotel Murano) 每层地面都是不同的玻璃艺术家的作品。戴尔·奇胡利 (Dale Chihuly) 是本地人。幸好被旅行者文学夸作 “著名的玻璃之桥” 的垫木不是由玻璃做的,而是放着奇胡利的作品,并作为通往由亚瑟·埃里克森 (Arthur Erickson) 设计的玻璃博物馆的通道。

《莎士比亚在停车场》制作了一个马拉松式的表演: 亨利四世:第一部,亨利四世:第二部,亨利五世,理查德二世和理查德三世。这些表演主要是在一些借来的店面前,它总是会扩散到街上或者附近的停车场中。当戏剧挪到外头时,观众也跟着挪,无论下雨、寒冷、还是隔壁酒吧传出的音乐也无法阻挡他们。

那里没有布景也不需要布景。店面前的地方可以根据剧情作为城堡或者监狱。这并非唯一跟传统不同的地方。《莎士比亚在停车场》既不忠于莎士比亚传统,也不拘泥于性别。理查德二世是由穿现代衣着并带有纽约腔的人来表演的。福斯塔夫 (Falstaff,莎士比亚作品中的喜剧人物) 和豪斯伯 (Hotspur,《亨利四世》中的英雄人物) 都是由女人来演的。对我来说,我完全无法融入到剧情中。我无法想象福斯塔夫是个女人,任何她的表演都是无济于事的。但是豪斯伯,却是可信的,不仅因为饰演他的那位有才华的年轻女人能有说服力的表达她的台词,更因为她的移动带有舞者或者拳手的优美 (实际上她也亲自表演了所有打斗场面) 。

如果角色分派有时出现问题,表演就会很搞笑。最后一场马拉松式表演是理查德三世,最终理查德在战斗中被里奇满的入侵军杀害。塔克马的版本是战斗变成在街头赤手空拳的格斗。这场戏并没有什么说服力,有人看到窗外的这一幕之后打911报警说 “有大概6个人在街上打架,大概20人围观” (一辆警察巡逻车被派过来了,幸好没人被逮捕。) 说起逼真性,现实总是胜于视觉。

全部评论